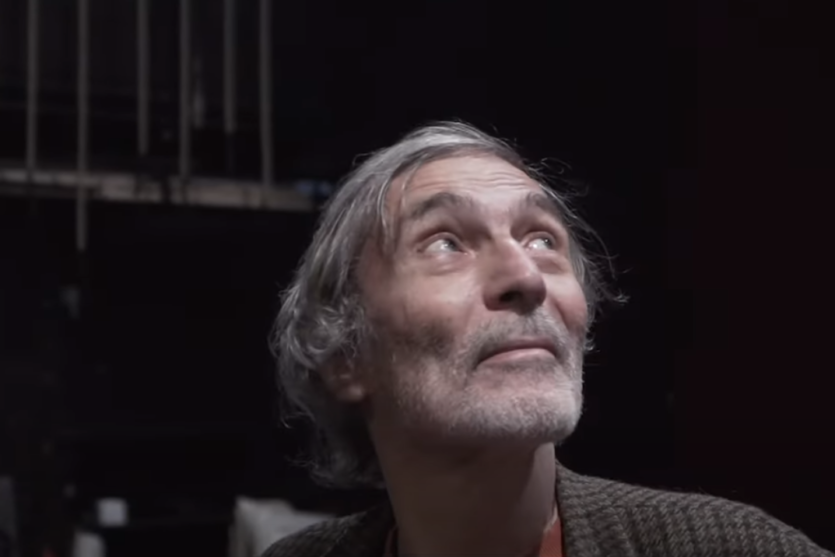

Martine Bornoz, cantinière chérie des artistes

A la billetterie de la Comédie, cette amoureuse du beau geste, photographiée ici par Niels Ackermann, noue avec le public une relation exceptionnelle. Depuis l’automne, elle est aussi chargée de ravitailler les équipes artistiques

Vous lui confieriez la clé de vos songes. Et celle du garde-manger, pour qu’elle le garnisse à sa façon. Martine Bornoz est une ambassadrice hors pair pour la Comédie. A la billetterie depuis onze ans, elle aiguille le chaland, évente le mystère d’un soir juste ce qu’il faut pour exciter la curiosité, monte parfois sur ses grands chevaux, quand elle a aimé de tout son cœur une pièce.

Ce jour glacé, elle vous attend devant l’une des entrées du théâtre des Eaux-Vives, celle réservée aux camions. Est-ce cette lueur dans l’œil? Ou ses bottes de sept lieues? Ou son manteau de chineuse distinguée? Elle vous emporte au premier contact. C’est que Martine apaise. Une grande sœur produit ce même effet.

Cette attention laineuse fait du bien. Depuis l’automne, nos villes ressemblent – malédiction du COVID-19 oblige – à des décors de cinéma désertés en catastrophe par les équipes de production. La Comédie des Eaux-Vives et ses parages n’échappent pas à la sidération ambiante. Pas de spectacles à l’affiche – même si trois se répètent ces jours, histoire de préparer la reprise. Martine Bornoz, elle, n’a jamais été aussi présente.

A l’écoute des brigades des planches

C’est que les équipes ne sauraient se passer d’elle. «Vous prenez un café ?» On vient d’entrer dans la cantine des artistes, haut perchée dans le bâtiment. Elle jette un œil, en connaisseuse, sur les fruits secs et les plaques de chocolat posées en vrac sur une table.

Gourmande? Oui, mais pour le bien des autres. Depuis la fin de l’été, elle est aussi chargée du catering. Comme jadis la cantinière dans la mêlée des armes, c’est elle qui ravitaille les brigades des planches. Elle tourne en libellule autour d’elles, repère marottes et petits vices, avant de proposer des paniers sur mesure. Sur ce même mode butineur, elle fréquente les puces, à la recherche d’une théière ou d’une vaisselle qui ait du cachet.

Assortir les vestiges de nos existences est un talent. «C’est créatif de concevoir un havre de bien-être, raconte-t-elle. Ces jours, malgré la situation, les comédiennes et comédiens enchaînent les heures, comme des cyclistes du Tour de France dans les cols. Les interprètes de la metteuse en scène Christiane Jatahy travaillent jusqu’à 23h, avec deux pauses de vingt minutes. Ils sont contents de trouver de quoi les revitaliser. Certains m’ont dit qu’ils n’avaient jamais vu ça.»

Des tickets qui ont de l’esprit

Les aficionados de la Comédie, à l’époque où elle régnait sur le boulevard des Philosophes, abonderaient dans ce sens. Eux aussi ont rarement rencontré hôtesse aussi prévenante. «J’adore reconnaître les gens au fil des saisons et nouer avec eux un dialogue au long cours, poursuit celle qui a travaillé comme art-thérapeute auprès d’enfants mutiques. Souvent, ils me demandent un conseil, par exemple si tel spectacle est recommandé pour des ados. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est quand ils reviennent vers moi, heureux de leur soirée.»

Les tickets de Martine ont de l’esprit. Il faut dire qu’elle n’a rien d’une bonimenteuse vantant sa marchandise. Dès qu’elle peut, elle assiste aux répétitions, afin de se pénétrer de la matière, de comprendre l’enjeu d’un parti pris esthétique, de se familiariser avec une façon de jouer.

Mais quand elle n’aime pas, alors ? «Je dois avouer, il m’est difficile de respecter le devoir de réserve. Si je connais bien le spectateur, je lui fais part en toute sincérité de mes réserves. Si je ne le connais pas, je m’en tiens à une description objective. La vérité aussi, c’est que je me sens solidaire des équipes. Au boulevard des Philosophes, depuis notre comptoir, on voyait arriver les artistes. Et ça ne manquait jamais : ils nous demandaient s’il y avait du monde.»

Aux Eaux-Vives, sa vie d’entremetteuse changera. La billetterie ne donne pas directement sur l’entrée, ce qui l’empêchera de happer le chaland. A moins qu’elle ne monte au front. Son grain de sel, on le trouvera au coin librairie. En collaboration avec la dramaturge Arielle Meyer, elle choisira les livres selon les productions. «Comme je vois les répétitions, comme je discute aussi avec les metteurs en scène, j’ai une idée de ce qui les inspire. C’est forte de ces échanges que je constitue notre sélection.»

Martine Bornoz est du genre à bien recevoir, sans chichi, en discrète qui ne laisse rien au hasard. Le goût de la scène remonte chez elle à l’enfance. Avec ses parents, elle ne manquait pas un spectacle du Théâtre Kléber-Méleau, alors dirigé par son fondateur, Philippe Mentha. Le lever de rideau pourpre, le sortilège d’un décor, la gravité d’une voix, le panache d’un geste : l’enchantement opérait toujours.

Adolescente, elle jouissait d’être cigale au Festival d’Avignon. Elle y a vu la légendaire Classe morte de Tadeusz Kantor. Elle ne l’oubliera jamais. De même qu’elle a toujours en tête les harangues sauvages de Bartabas, à l’époque où le Théâtre équestre Zingaro n’était pas encore une institution. Plus tard, elle a emmené ses enfants au Théâtre Am Stram Gram à Genève.

Ces souvenirs, elle les détricote à la bonne franquette. A la maison, raconte-t-elle, elle cuisine en écoutant du jazz sur France Musique. Pendant le premier confinement, elle a fabriqué des masques avec les sacs en tissu estampillés «Comédie». Sa table est fraternelle, à l’évidence. Avec ses amis, elle parle de tout ce qui la porte, des livres en particulier. L’autre jour, elle ne jurait que par Cette chose étrange en moi, de l’auteur turc, Prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk. «Je peux tout lire, mais il faut que ça soit bien écrit.»

A cet instant, dans la caf déserte, Martine Bornoz chasse du regard un nuage. Elle est de la tribu des cantinières providentielles, cousine de celle qui secourt Fabrice del Dongo sur le champ de bataille de Waterloo, dans La Chartreuse de Parme de Stendhal. Son talent? Elle partage le nectar de ses vies intérieures.

Photo: Niels Ackermann